1 日本遺産 「薩摩の武士が生きた町~武家屋敷群「麓」を歩く~」とは?

鹿児島県と県内9つの市に残る国指定文化財などで構成されます。

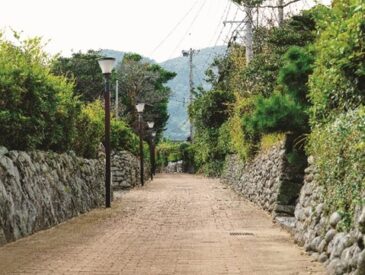

江戸時代、薩摩藩は「外城(とじょう)」と呼ばれる武士団の居住地を設け、その中心には「麓(ふもと)」という武家屋敷群が作られました。今も知覧や出水などにその町並みを残しており、公開されている武家屋敷や庭園を見学して、薩摩の歴史や文化を肌で感じることができます。

江戸時代、薩摩藩は「外城(とじょう)」と呼ばれる武士団の居住地を設け、その中心には「麓(ふもと)」という武家屋敷群が作られました。今も知覧や出水などにその町並みを残しており、公開されている武家屋敷や庭園を見学して、薩摩の歴史や文化を肌で感じることができます。

2 知ってたら麓巡りがもっと楽しくなる!薩摩の文化・風習

実は鹿児島には「そうだったんだ!」となる江戸時代の武士にまつわる文化や風習がたくさん残ります。いくつか紹介してみましょう。〇4人に1人は武士だった!?

薩摩藩は武士が多く、人口の4分の1を占めたそう。城下町だけではとても住みきれなかったため、各地に武士を分散して住まわせる「外城制度(とじょうせいど)」が生まれたんですね。〇「チェスト!」の正体、知ってますか?

時代劇などでよく耳にする「チェスト!」という方言、実は語源は薩摩藩の剣術・示現流の心構え「知恵を捨てよ」で、「ちえすてよ」→「ちぇすと」と短縮されたという説があります。〇鶏飯は武士をもてなす料理だった

鶏飯は奄美の郷土料理ですが、藩政時代に藩の役人をもてなすために作られた料理で、昔は炊き込みご飯のような料理だったそう!〇薩摩武士は高身長?

幕末の男性の平均身長が157㎝ほどだったのに対し、西郷隆盛や大久保利通は180㎝級!ほかの薩摩藩士も高身長の人が多かったそうです。その秘密は、琉球から伝わった黒豚を食べていた食文化にあるとも言われています。3 いざ、麓めぐり!

県内各地に12ある麓から、いくつか魅力的な麓をご紹介しますね。〇鹿児島城跡(鹿児島市)

1601年に初代薩摩藩主となる島津家久によって築かれた、城山の山城部分と麓の居館部分から成る城で、天守は持ちませんでした。正面にある御楼門は明治6年の大火で焼失しましたが、令和2年に復元され、現在は石垣とともに毎日22時までライトアップされています。時間や季節によっても色が変わるので、何度も訪れたくなる場所です。

〇出水麓 (出水市)

熊本県との境だった出水麓は、防衛拠点として有力な武士が多く居住していました。現在も「竹添邸」や「税所邸」などの武家屋敷が公開されていて、見学や着物着付け体験ができます。観光牛車に乗って江戸気分を味わうのもいいですね。

〇手打麓 (薩摩川内市)

下甑島ならではの湾曲した地形と、浜の玉石を使った石垣が特徴です。本土とは異なる雰囲気が楽しめます。2020年には甑大橋で全ての島が繋がりました。上甑島には「里麓」もあるのでそちらもオススメ!また、今年鹿島にオープンした恐竜の骨格標本などを展示する「甑ミュージアム」も要チェックです。

〇志布志麓(志布志市)

宮崎県との境のここは、昔から戦いの拠点として重要視され、山の上に大きな志布志城が建てられました。その麓にある志布志麓は、自然の岩盤を利用した武家門や枯山水庭園などが残ります。現在、志布志市埋蔵文化センターでは志布志駅開業100年の企画展が行われていますが、志布志麓の構成文化財で国指定名勝福山氏庭園でも「志布志駅懐かしの写真展」が同時開催されているので、一緒に楽しんでみては?

4 スタンプラリーやフォトコンテストに参加してみよう!

独特の文化が残る鹿児島の城下町は地域によって雰囲気が全然違います。現在、麓をめぐるスタンプラリーやフォトコンテストが開催中です。巡ればめぐるほど石高(ポイント)が増えて貰える商品も豪華になるので、ぜひチャレンジしてみましょう!

暑くて長かった夏もようやく終わり、お出かけに最適の季節になりました。この秋、薩摩の武士が生きた麓をのんびりと巡って、改めて鹿児島の文化や歴史を体感してみませんか?